アメリカの中央銀行「Fed」って何?日本銀行との違いをわかりやすく解説

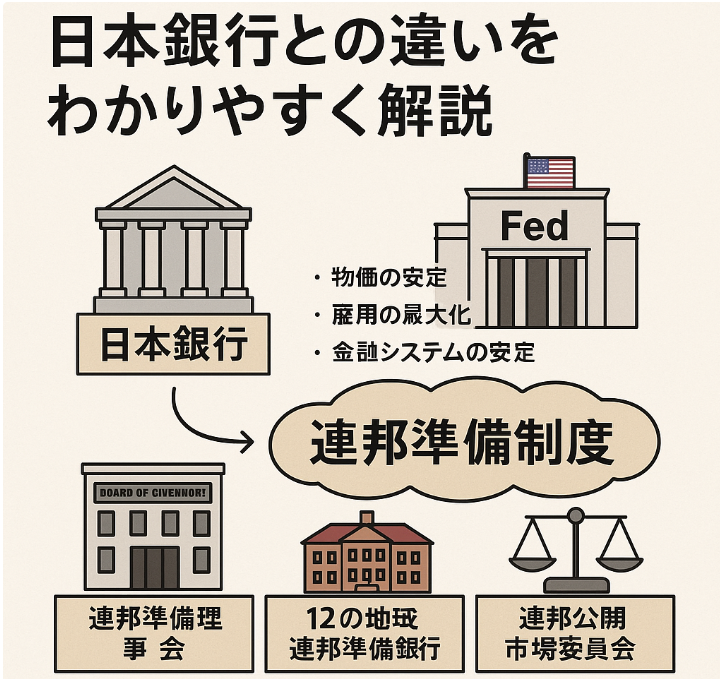

こんにちは!今日は、日本経済の中心となる「日本銀行」に相当するアメリカの施設、**連邦準備制度(Federal Reserve System、通称Fed)**についてわかりやすく解説します。

ニュースで「Fedが金利を上げる」と聞くことはあっても、実際にどんな役割をしているのかは意外と知らない人も多いですよね。安心してください、今日の記事を読めば「なるほど!」と納得できるはずです。

1. Fedとは?アメリカの経済を支える司令塔

日本では日本銀行が金融政策や通貨の発行、銀行システムの安定を担っていますよね。アメリカでは、同じ役割を担っているのが**Fed(フェッド)**です。

Fedの主な任務は次の3つです:

- 物価の安定(インフレ抑制)

- 雇用の最大化

- 金融システムの安定

ポイントは、日本銀行と違い、Fedは**「雇用の最大化」も重要な使命**としていることです。つまり、アメリカでは経済を動かすうえで「人々が仕事を持てるかどうか」も政策の中心なんですね。

2. Fedのユニークな構造

Fedは一つの建物に集まった銀行ではなく、分散型のネットワークで構成されています。大きく3つの柱があります。

- 連邦準備理事会(Board of Governors)

- ワシントンD.C.にあり、全国規模の方針を決める本部です。

- 7人の理事が大統領の指名と上院承認で任命されます。

- 12の地域連邦準備銀行

- ニューヨークやシカゴ、サンフランシスコなどに分かれて、地域ごとの経済データを集めたり銀行へのサービスを提供。

- 特にニューヨーク連銀は市場操作で中心的役割を果たします。

- 連邦公開市場委員会(FOMC)

- 金利や金融政策を具体的に決める委員会で、7人の理事と5人の地域総裁が参加します。

- 日本の政策決定会合に似た働きです。

3. Fedが行うお金の調整方法

Fedは景気やインフレに合わせて、いくつかの方法で市場のお金の量をコントロールします。

- 政策金利の設定(Federal Funds Rate)

銀行同士が短期で貸し借りする金利を操作。金利を上げれば景気を冷やし、下げれば景気を刺激します。 - 公開市場操作

国債などの売買を通じて、経済全体のお金の量を調整します。

日本銀行の国債買い入れと似ています。 - 準備預金率の設定

銀行が中央銀行に預けるお金の割合を決めて、貸出量を調整します。 - 量的緩和(QE)

金利を下げても景気が十分に回らない場合に、国債や住宅ローン担保証券を大量購入して市場に資金を供給する方法です。

日本銀行の大規模な資産買い入れに近い考え方です。

4. 日本銀行との違い

| 項目 | 日本銀行 | Fed |

|---|---|---|

| 目的 | 物価安定、金融システム安定 | 物価安定、雇用最大化、金融システム安定 |

| 金利政策 | 政策金利操作 | Federal Funds Rate操作 |

| 構造 | 中央集権型 | 分散型(12地域銀行+理事会) |

| 政策決定 | 政策委員会 | FOMC(理事+地域総裁) |

一番の違いは、Fedは地域経済も重視して政策を決めることと、雇用の最大化も目標に含まれていることです。

5. まとめ:Fedはアメリカ経済の「司令塔+地域ネットワーク」

- 日本銀行は日本全体を見守る「司令塔」

- Fedはアメリカ全体と地域経済のバランスを取りながら働く「司令塔+地域支部ネットワーク」

ニュースで「Fedが金利を上げる」と聞くとちょっと難しく感じますが、仕組みを理解すると「なるほど、こうやってアメリカの経済を守っているんだ」と納得できますよね。